行业动态

新闻资讯

直播活动

公司介绍

版权素材

作品展示

在线报价

联系我们

友情链接

本文由美丽乡村国际微电影艺术节权威推荐

2018·第三届美丽乡村国际微电影艺术节

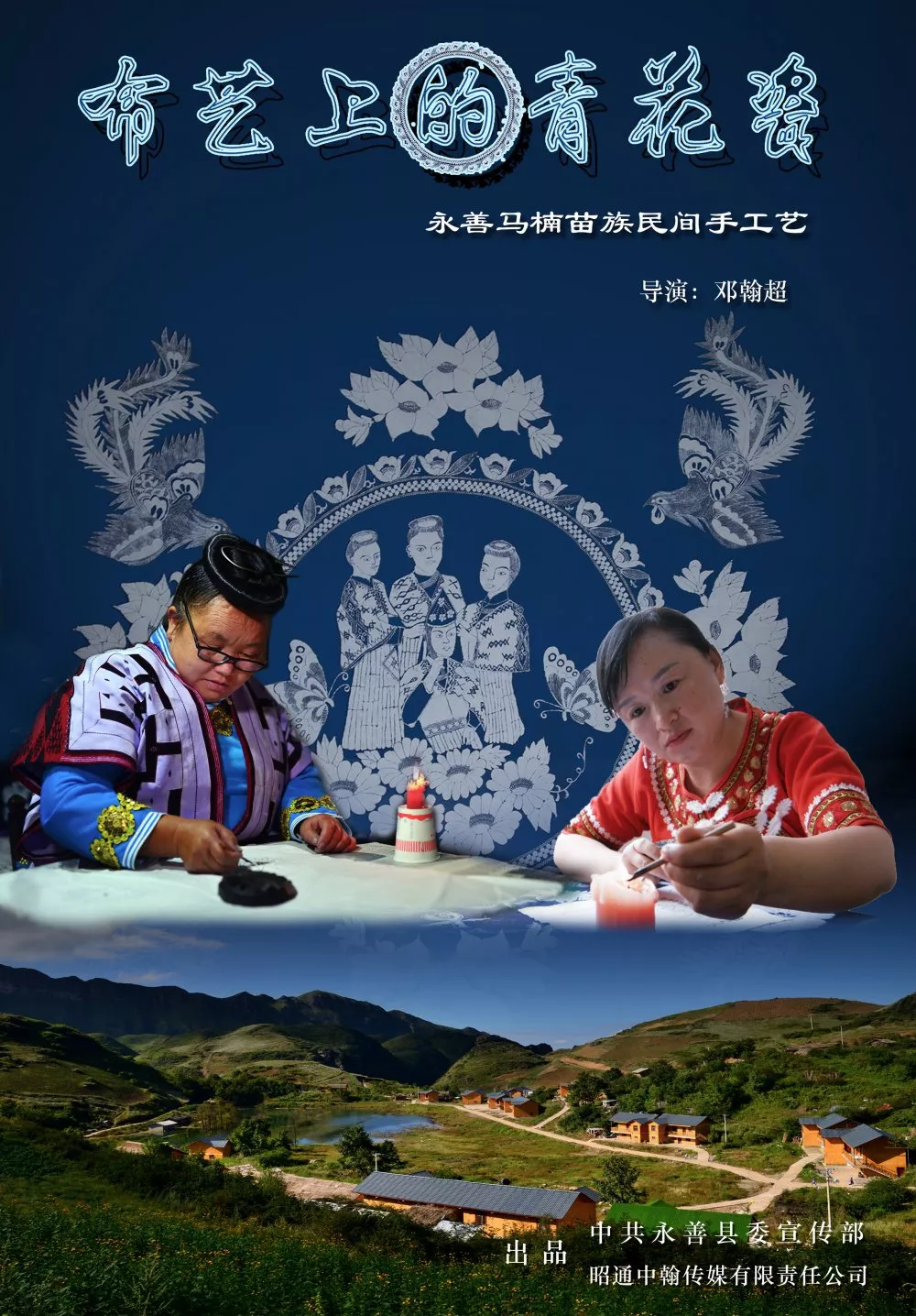

最佳纪录片奖

编 导:邓翰超

制 片:陈忠华

撰 稿:邓 波 邓翰超

摄 影:李 刚

录 音:孙华平

剪 辑:李 刚 何富鉴

非物质文化遗产作为华夏文明的有机组成部分,是劳动人民智慧之结晶、东方文明之精髓,而非物质文化遗产能以活态的形式展现,这得益于传承人的默默坚守。

永善马楠苗族蜡染,出自美丽的“云上草原 浪漫马楠”,是1912年前后,随着马楠苗族同胞从由贵州威宁等地迁入后传袭发展而来的,在地方民族文化生活中起着举足轻重的作用,是云南省非物质文化遗产的瑰宝,被誉为“布艺上的青花瓷”。近年来,永善加大苗族蜡染、刺绣技艺扶持力度,举办蜡染、刺绣培训等活动。

马楠乡是一个苗族彝族乡镇,平均海拔高度在2500米左右。面对艰难的生活环境,勤劳智慧的苗族同胞用传承千年的苗家织布技艺,以火麻捻结成线,手工织成棉布,他们对美好生活的憧憬和祝愿都展现在了蜡染、刺绣上。

马楠蜡染的图案基本上是民族风情图案和古典吉祥图案两种。

民族风情图以现实生活和人物为题材,多以“冰纹”为表现形式,凝聚着苗族同胞质朴勤劳的乡土气息,简练传神。

古典图案多以芦笙歌舞、吉祥羊角、四方文样组成,用线条勾画,细如发丝,精致庄重。

马楠蜡染之所以称为“布艺上的青花瓷”,是因为使用天然的植物染料和膏子绘图、靛蓝染色,再经水煮、漂洗制成。

据云南省级民间艺术传承人王秀芬介绍,马楠蜡染以苗家生活为体裁,以蓝色打底,以动、植物、苗族文化为主,以百褶裙点缀。

苗族妇女将蜂蜡或白蜡加温溶解后,用蜡刀蘸蜡汁绘图,然后把膏子、清水、碱巴放入大水缸制成蓝靛膏子后染色,高温水煮漂洗晾晒后,一件蓝白、红白、绿白相间的纯手艺蜡染作品就制成了。

除蜡染外,最出名的要数苗族服饰,一件纯手工的苗族衣服价值上千元。一件苗族服饰要经过割麻、刮麻、接麻、煮线、织布、染布、缝制20多道工艺,通过苗族妇女一针一线的精心制作,基本上要两个多月,才能呈现出绣有古朴吉祥的牛角和四方文案样的漂亮衣服。 据马楠乡王建芝介绍,苗族服饰上下一般绣有红黑色的 “黄河”“长江”图案,用方块表示田园村庄,在袖口用红色毛线绣有战争所用的刀剑等武器图案,肩上搭有祖先攻下城池,最中间用横竖细线签记,纪念祖先迁徙过的路线,意为插签结草,点桩表界,珍惜美好生活,边角上多以四方文样为主,象征吉祥,寓意永生永世浪漫的爱情。

每年的五月花山节,上万的苗族儿女在马楠山上相约,来一场说来说就来的恋爱,年轻的苗族小伙,穿上亲人亲手做的衣服,盛装亮相,精美大方的服饰会助力自己寻觅爱情,与心爱的姑娘牵手。

“在以前,苗族女性十一、十二岁起,就跟随自己的亲人学习手工织布,培养了孩子从小就热爱劳动的习惯,激励孩子不怕困难,艰苦奋斗,改变贫困面貌。”王秀芬说。

智慧的苗族同胞作画不用笔,画卷不用纸,挥毫不泼墨,大胆运笔,信手拈来,一气呵成,一幅幅蜡染,如青花瓷般漂亮,使得永善马楠苗族蜡染成为彩云之南大山深处的艺术瑰宝,多次参展中阿、昆明文博会,获得一致赞赏,2018年,还被昭通市作为珍贵礼品赠送给加拿大国际友人,马楠乡也因此被誉为云南省“蜡染刺绣”之乡。

纪录片《布艺上的青花瓷》从策划到拍摄制作剪辑,只花费三万余元,成本虽小,但却完美展现了永善马楠两位省级非物质文化遗产蜡染手工艺传承人王秀芬和张敏的每一步制作工艺,使观众了解蜡染古典图案的起源、发展和变化,让原本属于大山里的文化瑰宝远传四方。

导演简介:

邓翰超,汉族,1978年2月生于云南昭通一个农村家庭,编剧、导演,昭通中翰传媒有限责任公司总经理,昭通市新媒体协会监事,昭通市影视戏剧家协会主席,云南省电影家协会理事,2018年北京国际网络电影节组委会特约合作导演,国际摄影协会三星级会员。(本文由《布艺上的青花瓷》摄制组提供)

来源:乡村V发现

|

上一条:【昭通新闻网】报道:奋斗的一天丨追梦昭通:邓翰超的光影奋斗旅程

下一条:【昭通新闻网】喜报|昭通消防宣传片《需要》获全省一等奖全国二等奖! |

返回列表 |